抗酸化キットを使う前のサンプル前処理法 〈第4回〉

株式会社同仁グローカル 山口 勝則

最終回は、既存の代表的な抗酸化能測定法の比較についてです。

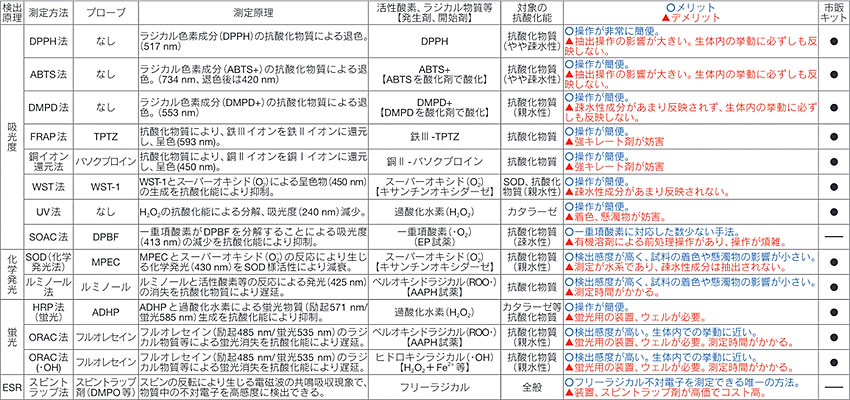

5.抗酸化能測定方法の比較抗酸化能の評価には、様々な方法が用いられていますが、今のところ「公定法」と言われる測定方法はありません。しかしながら、一般的に多用される手法やそれを基にした各種キット類が市販されており、これらの特性について触れていきます。

抗酸化能の測定方法では、【A.検出方法】、【B.活性酸素、ラジカル物質等の発生方法】、【C.試料の前処理方法】の3つの要素についてそれぞれの特性を考慮する必要があり、測定の目的によってこれらを適切な組み合わせで設定する必要があります。

【A.検出方法】として、吸光度法、化学発光法、蛍光法、ESR法などがあります。吸光度法ではDPPH法、ABTS法、DMDP法、WST法(WST-1)、FRAP法(鉄-TPTZ)、銅イオン還元法(銅-バソクプロイン)などがあり、化学発光法ではMPEC法、ルミノール法など、蛍光法ではADHP法、フルオレセイン法などが知られています。これらのうち、DPPH法はDPPH自体が比較的安定な紫色のラジカル物質で、抗酸化能による退色を評価する方法で、選択性はありませんが非常に簡便であるため、様々な分野での測定データが多く、比較検証しやすい利点があります。ABTS法、DMDP法では酸化物を用いて着色したラジカル物質を用いるので、DPPH法と類似した手法になります。FRAP法、銅イオン還元法では、無色の酸化体が抗酸化能により有色の還元体(鉄(Ⅱ)(Amax=593 nm付近)、銅(Ⅰ)化合物(Amax=450 nm付近))になることで評価します。WST法はWST-1とスーパーオキシド(O2-)による呈色物(450 nm)を追跡しますが、従来のテトラゾリウム法の欠点であった脂溶性の呈色成分を水溶性色素のWST-1を用いて改善した方法です。

化学発光法、蛍光法ではプローブ物質が活性酸素等と反応して生じる(あるいは消失する)化学発光や蛍光を、抗酸化能により抑制(あるいは遅延)させることで評価します。

各方法により、検出感度(通常、吸光度法<蛍光法<化学発光法)、選択性(酵素反応の関与、特定の活性酸素種との選択性など)、極性(親水性~疎水性)に差があるため、試料の性質、測定目的により適切な方法を選択する必要があります。

【B.活性酸素、ラジカル物質等の発生方法】として、一重項酸素(1O2)はEP試薬(Endoperoxide)の熱分解(35℃)、スーパーオキシド(O2-)は、キサンチンオキシダーゼなどにより発生させ、過酸化水素(H2O2)は試薬をそのまま使用することができ、ヒドロキシラジカル(・OH)は過酸化水素に鉄(Ⅱ)イオンなどを作用させるフェントン反応により発生させることができます。これらの方法で発生する活性酸素を限定することで、個別の活性酸素種に対しての抗酸化能として評価することが可能です。

また、ORAC法は、米国農務省(USDA)で開発された抗酸化能の評価方法で、ラジカル開始剤のAAPHを熱分解(37℃)して生じる有機物のペルオキシラジカル(ROO・)により蛍光プローブ(フルオレセイン)の蛍光消失を抗酸化物質が遅延させることを利用して抗酸化能を評価するもので、より生体内の挙動に近い反応系を再現しています。ORAC法は、前処理の違いで親水性物質を対象にしたH-ORACとカロテノイド類等の疎水性物質を対象にしたL-ORACがあります。L-ORACでは高濃度の溶媒で抽出し、シクロデキストリンなどを用いて溶媒系で測定し、H-ORACとL-ORACの合計値を総ORACとします。

SOAC法では、エンドペルオキシドの加温により発生する一重項酸素による色素(DPBF)の分解による吸光度の減衰により評価し、ORAC法では測定できない疎水性のカロテノイド類等の抗酸化能の評価に用いられます。

【C.前処理方法】については、目的成分の極性(水溶性~脂溶性)の程度により水~有機溶剤による抽出操作を行います。有機溶剤はエタノール、メタノール、アセトン、クロロホルム等が用いられますが、操作過程での自己分解、不溶物の析出、酵素の失活、構成成分同士の相乗効果、拮抗作用、等の影響があるので、再現性の良いデータを得るには、これらの影響をより小さくする工夫(低温での破砕・抽出操作等)が必要です。

同じ物質でも出展によって抗酸化能のデータが整合しないケースがよく見られますが、方法論や前処理の差を考慮すれば致し方ないところがあります。詰まるところ、目的に応じて、適切な手法を選択することが重要です。

最後に「失敗は成功の準備運動」です。最終回までお読みいただきありがとうございました。